Inhaltsverzeichnis

ToggleWie Technologie beschleunigt, was Organisationen lähmt – warum technologische Fortschritte keine Wirkung entfalten, wenn die soziale Architektur der Organisation nicht resonanzfähig ist

Der Artikel zeigt, dass technologische Beschleunigung Organisationen nicht automatisch leistungsfähiger macht. Wo die soziale Architektur resonanzlos geworden ist – also Beziehung, Sinn und Vertrauen erodieren –, verstärkt Technologie bestehende Dysfunktionen statt sie zu lösen.

Führung im digitalen Zeitalter bedeutet daher weniger Steuerung als Wahrnehmung: Resonanzarbeit wird zur Kernaufgabe moderner Leadership. Erst wenn Organisationen wieder in lebendige Beziehung zu Mensch, Markt und Technologie treten, kann Digitalisierung Wirkung entfalten. Zukunftsfähigkeit entsteht nicht durch mehr Effizienz, sondern durch mehr Resonanz – sie ist das neue Fundament wirksamer Führung.

Das Sichtbare Problem – wenn Technik schneller ist als Kultur

In vielen Organisationen sind die Symptome unübersehbar:

- Sinkende Ergebnisse

- Schwindende Innovationskraft

- Erhöhte Fluktuation

- Wachsende Müdigkeit in den Teams, die längst über das Physische hinausgeht.

Gleichzeitig investieren Unternehmen in neue Technologien, Prozesse und Tools, um genau diesen Phänomenen entgegenzuwirken. Künstliche Intelligenz (KI), Blockchain, Automatisierung und datenbasierte Entscheidungsmodelle sollen helfen, Produktivität und Leistungsfähigkeit zu steigern.

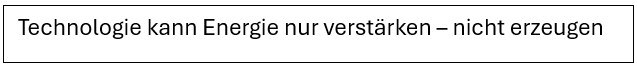

Doch die ernüchternde Wahrheit lautet: Technologie kann nur verstärken, was bereits im System angelegt ist. Ist das System lebendig, fördert Technologie Wirkung. Ist es blockiert, beschleunigt sie Dysfunktion.

Führungskräfte setzen daher häufig an der falschen Stelle an. Sie drehen an den Stellschrauben der Effizienz – anstatt die Resonanzfähigkeit ihres sozialen Systems zu prüfen. Denn was nützt der leistungsstarke Motor, wenn die Organisation selbst auf der Bremse steht?

Der blinde Fleck moderner Führung

Seit Jahrzehnten basiert das Managementparadigma auf der Idee, dass Leistung planbar und steuerbar ist. Ziele werden definiert, Kennzahlen abgeleitet, Fortschritte gemessen. Dieses Paradigma hat Organisationen über Jahrzehnte erfolgreich gemacht – in stabilen Umwelten.

Doch unsere Gegenwart ist nicht mehr stabil. Sie ist, wie der Zukunftsforscher Jamais Cascio beschreibt, BANI: brüchig, ängstlich, nichtlinear, unbegreiflich. In einer solchen Umwelt stößt klassische Steuerung an ihre Grenzen.

Führung wird zunehmend reaktiv. Kontrolle ersetzt Sinn, Hektik ersetzt Bewusstheit. Und während sich die Organisation auf das Verwalten konzentriert, verliert sie das, was sie lebendig macht: Verbindung.

Resonanz als Lebensprinzip der Organisation

Resonanz – ein Begriff, der vor allem durch den Soziologen Hartmut Rosa geprägt wurde – bezeichnet die Fähigkeit eines Systems, in lebendige Beziehung mit seiner Umwelt zu treten. Rosa schreibt: „Resonanz ist keine Technik, sondern eine Haltung der Weltbeziehung.“

In Organisationen bedeutet das: Resonanz ist die Fähigkeit, auf Signale aus Markt, Mensch und Technologie zu antworten – nicht nur mit Aktion, sondern mit Sinn.

Resonante Systeme spüren, wann etwas nicht stimmt. Resonanzlose Systeme merken es erst, wenn es zu spät ist.

Wenn Ergebnisse, Innovation und Motivation gleichzeitig sinken, dann ist das meist kein Zufall. Es sind unterschiedliche Ausdrucksformen einer gestörten Resonanz:

- Fehlende Rückkopplung zum Markt (sinkende Kundennähe)

- Fehlende Rückkopplung nach innen (Sinnverlust, Demotivation)

- Fehlende Rückkopplung zwischen Mensch und Technologie (digitale Erschöpfung)

Die systemische Blockade – wenn Organisationen Energie verlieren

In der Systemtheorie beschreibt Niklas Luhmann Organisationen als kommunikative Systeme. Wenn Kommunikation stockt, erstarrt das System.

Die typischen Muster:

- Überstrukturierung: Prozesse dominieren über Beziehungen

- Hierarchische Trägheit: Verantwortung wandert nach oben

- Silosierung: Jede Abteilung optimiert sich selbst.

- Angstkultur: Kontrolle ersetzt Vertrauen

Das Ergebnis: Die Organisation verliert ihre Fähigkeit zur Selbstbeobachtung – also genau jene Fähigkeit, die sie an Veränderungen anpassen könnte.

Hartmut Rosa würde sagen: Das System wird resonanzblind. Es hört die Welt noch, aber es antwortet nicht mehr.

Technologie als Verstärker – nicht als Heilsbringer

Künstliche Intelligenz und Blockchain werden derzeit als Heilsversprechen gehandelt. Sie sollen Effizienz, Transparenz und Innovationskraft steigern. Doch was, wenn sie genau das Gegenteil bewirken -weil sie auf ein resonanzloses System treffen?

In vielen Unternehmen erleben wir, dass digitale Tools implementiert werden, während die Menschen überfordert oder gar entfremdet sind. KI-Modelle generieren Daten, aber keine Einsicht. Blockchain schafft Transparenz, aber keine Verbindung. Automatisierung reduziert Reibung – und damit oft auch Reibungswärme.

Der Systemtheoretischer Otto Scharmer beschreibt das treffend: „Man kann keine neuen Ergebnisse erzielen, wenn man aus alten Bewusstseinsstrukturen handelt.“ Genau das geschieht jedoch in vielen Organisationen. Technologie wird eingeführt – aber auf einem kulturellen Fundament, das auf Kontrolle, Angst und Reaktion gebaut ist.

Frühindikatoren für eine resonanzlose Digitalisierung

Wie erkennt man, dass die Organisation bereits „resonanzmüde“ geworden ist?

Es gibt klare Signale:

- Technologische Projekte scheitern leise. Tools sind da, werden aber kaum genutzt.

- Meetings werden kürzer – aber leerer. Die Zahl der Worte steigt, die Qualität der Dialoge sinkt.

- Führungskräfte reden über Effizienz – Mitarbeitende über Erschöpfung.

- Zynismus wird zur Überlebensstrategie.

- Kundendialoge verflachen. Beziehungen werden transaktional, nicht transformativ.

Diese Symptome zeigen: Das System ist beschleunigt, aber nicht berührt.

Resonanzarbeit – die neue Führungsaufgabe

Die Wiederherstellung von Resonanz ist keine Softskill-Frage. Sie ist eine Überlebensstrategie.

Führung im 21. Jahrhundert bedeutet nicht, mehr zu wissen – sondern besser zuzuhören. Sie bedeutet, Dialogräume zu schaffen, in denen Sinn entsteht, bevor Strategien entstehen. Sie bedeutet, die Organisation nicht nur zu steuern, sondern zu spüren.

Führungskräfte werden zu Architekten von Bewusstseinsräumen. Sie stellen nicht nur Fragen nach Leistung, sondern nach Lebendigkeit:

- Wo verlieren wir aktuell Resonanz – nach innen, nach außen, zur Technologie?

- Welche Strukturen verhindern lebendige Rückkopplung?

- Welche Räume erlauben echtes Zuhören?

Resonanzarbeit beginnt dort, wo Führung Verantwortung für das unsichtbare Klima übernimmt, in dem Kommunikation, Vertrauen und Sinn entstehen.

Technologie in resonanzfähigen Systemen

Wenn Organisationen diese Resonanzfähigkeit wiedererlangen, dann entfalten Technologien erst ihre wahre Wirkung.

- KI wird vom Effizienztool zum Spiegel kollektiver Intelligenz.

- Blockchain wird von der Transaktionsplattform zur Infrastruktur des Vertrauens.

- Daten werden nicht zum Kontrollinstrument, sondern zur Lernquelle.

Der Unterschied liegt nicht in der Technologie – sondern im Bewusstsein, das sie nutzt. Wie Frederic Laloux in Reinventing Organizations beschreibt, geht es um das Zusammenspiel von Selbstführung, Ganzheit und evolutionärem Sinn. Erst wenn Organisationen diese Dimensionen leben, wird Technologie zum Resonanzverstärker statt zum Stressverstärker.

Von der Effizienzlogik zur Resonanzlogik

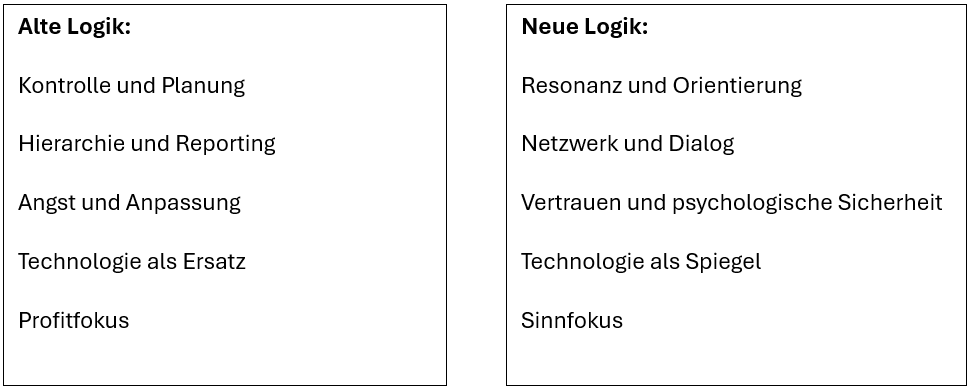

Organisationen, die Resonanz kultivieren, verändern ihre grundlegende Logik:

Diese Verschiebung ist keine Mode – sie ist die Voraussetzung für Zukunftsfähigkeit.

Denn Systeme, die sich nicht verbinden, zerfallen. Und Systeme, die Resonanz ermöglichen, erneuern sich selbst.

Die resonanzbasierte Organisation – ein Zukunftsbild

In einer resonanzbasierten Organisation sind Mensch, Maschine und Sinn keine Gegensätze, sondern ein symbiotisches System.

- Technologie liefert Daten – Menschen geben Bedeutung

- Führung gibt Richtung – Teams erzeugen Bewegung.

- Kultur schafft Resonanz – daraus entsteht Leistung.

Organisationen dieser Art funktionieren wie lebendige Ökosysteme. Sie reagieren nicht auf Druck, sondern auf Beziehung. Sie erzeugen Energie nicht durch Kontrolle, sondern durch Kohärenz.

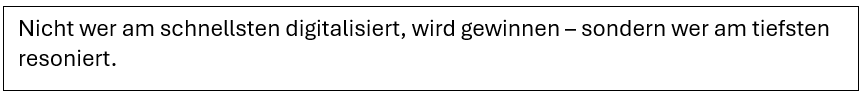

Fazit – Vom Digitalisieren zum Resonieren

Die tiefste Krise moderner Organisationen ist keine Effizienzkrise, sondern eine Resonanzkrise. Wir verlieren nicht an Produktivität, sondern an Verbindung – zu Sinn, Menschen und Umwelt.

Neue Technologien werden nur dann wirksam, wenn das soziale System der Organisation bereit ist, sie aufzunehmen. Dazu braucht es eine neue Führung, die nicht nur steuert, sondern spürt.

Die entscheidende Führungsfrage lautet künftig nicht mehr:

Wie steigern wir Leistung?

Sondern:

Wie befreien wir unser System, damit Leistung wieder fließen kann?

Michael Hösterey

Literaturverzeichnis

Cascio, J. (2020) Facing the Age of Chaos: The BANI Framework. Journal of Future Studies, 24(3), pp. 31–44.

Laloux, F. (2015) Reinventing Organizations: A Guide to Creating Organizations Inspired by the Next Stage of Human Consciousness. Nelson Parker.

Luhmann, N. (2000) Organisation und Entscheidung. Opladen: Westdeutscher Verlag.

Nonaka, I. and Takeuchi, H. (1995) The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation. Oxford: Oxford University Press.

Rosa, H. (2016) Resonanz: Eine Soziologie der Weltbeziehung. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Scharmer, O. (2018) The Essentials of Theory U: Core Principles and Applications. Oakland, CA: Berrett-Koehler Publishers.

Schein, E.H. (2017) Organizational Culture and Leadership. 5th edn. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

Wheatley, M.J. (2006) Leadership and the New Science: Discovering Order in a Chaotic World. 3rd edn. San Francisco, CA: Berrett-Koehler Publishers.